前言

在中华民族漫长悠久的历史上,姓氏,是每一个炎黄子孙与生俱来的印记,代表着传承与归属,如同一面旗帜,凝聚着家族的力量。

然而,在2005年,江苏一个将近600余人的吴氏大家族,竟然要求集体改姓。

此事一经新闻发布,立刻就在社会上引起了广泛的讨论,许多人都骂他们吃里扒外、背信弃义、背祖忘宗。

面对网络上舆论的不断发酵,吴氏家族终于不堪重负,这才缓缓道出想要改姓的原因。

借此,一段在历史上尘封了650年的记忆,再次浮现在了众人眼前……

祖宗张士诚

原来,这吴氏家族的祖先竟是元末的民变领袖之一——张士诚。

张士诚,原名张九四,今江苏东台人,从小出生在一个贫苦的盐贩家庭。

在封建时期,食盐作为百姓生活的必需品,大都由官府控制,商人必须拥有盐引才能够合法贩卖。

但由于官盐价格较高,大多百姓根本买不起,私盐的贩子便在贫民百姓中流通了起来。

张士诚从小就是贩卖私盐组织的一份子,与官府做抗争,经常收到严厉打击。

不过因为张士诚从小就聪明伶俐的原因,总能一次次在追捕中安然逃脱。

再加上他本人性格热情奔放,经常仗义疏财,在邻里乡亲和盐贩之中都有着很深的威望。

1353年,此时的元朝已经处于衰败的边缘,盐商和官府勾结,中饱私囊,不仅搞的百姓民不聊生,还严厉打击私盐贩子。

在巨大的压迫下,全国各地相继爆发出了民众暴乱,起义军四起,掀起一片混乱。

此时的张士诚本就被盐商压迫的厉害,再看着全国混乱的情况,心中一团热血油然而生。

某天夜里,就带着十几个盐贩闯入富豪丘义家中,烧杀抢掠,正式打响了起义的号角。

之后他将从丘义家中搜刮出来的所有粮食都分给了当地老百姓,吸引了一大部分愿意追随他的民众。

在一次次热血澎湃的演讲中,张士诚调动了民众的反抗意识,成功拉起了一支起义军,由他担任最高的领袖。

在之后的时光里,张士诚带领起义军攻占泰州,随后迅速扩张领地,控制了江苏一带的盐场和漕运等地,开始侵蚀起了元朝。

1354年,张士诚的起义军如燎原星火,迅速在元朝的版图上扩大,成为了一支不容忽视的力量,雄踞一方。

这年末,张士诚自称“诚王”,国号大周,建立了属于自己的政权。

见到张士诚发展的不断壮大,本就衰败的元朝则更加没落了一分,为了维持局势,稳固帝国,元朝派人向张士诚求和。

可是,此时正意气风发的张士诚又怎能轻易求和,随后和暴怒的元朝进行了激烈的斗争。

可由于多年抗争,张士诚成为了元朝的眼中钉,肉中刺,为了避其锋芒,最终选择休养生息。

1356年,张士诚迁都平江,改称“吴王” 并让自己的后代都改为吴姓,以免之后收到朝廷和仇人的报复。

成功改姓

改称“吴王”后,张士诚比起之前更加注重发展经济,努力发展民生,并无向外扩张的意图,这才眼睁睁看着朱元璋逐渐发育起来。

1363年,面对强大的朱元璋,张士诚和陈友谅达成结盟,联合起来想要将其绞杀。

但最终却事与愿违,朱元璋麾下精兵良将众多,徐达、常遇春等都是赫赫有名的存在,率先将陈友谅在鄱阳湖击败。

此后数年,面对朱元璋的进攻,张士诚逐渐捉襟见肘,终于,在1367年,朱元璋攻破平江,张士诚不堪被俘虏,最后自刎而亡。

在他死后,其后代开始快速逃亡,由于之前早已改姓吴的原因,他们并没有被朱元璋发现。

不过,即使张士诚最后战败,其亲属和后代也从来没有忘记过他。

之后他们合伙立下规定,要求之后的子嗣虽然在生前仍然以吴姓为生,但在死后一定要在牌位上改为张姓,用以纪念张士诚。

就这样,几十上百年光阴过去了,这条不成文的规定在口耳相传中逐渐被吴家人所遗忘。

直到在2005年的某天,江苏省吴姓家族的祠堂内,一位吴姓小辈偶然发现家里前几代的列祖列宗竟然都姓张。

由此展开疑惑,接下来就开始进行调查,在他多方面询问取证后,竟还真的发现了线索。

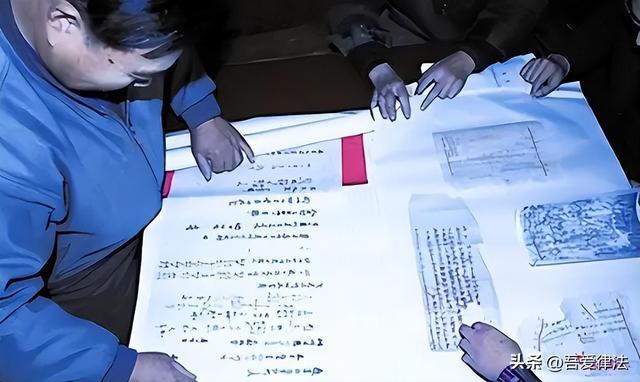

那是一块已经有着些许年岁的老旧牌匾,在内里隐藏的夹层上,竟用小楷刻着几行小字,这几行字原原本本的揭露了吴氏家族是张士诚后代的真相。

一经发现,年轻小伙就赶紧联系了吴家的各位亲友,最终引来所有人的震撼。

在经过一番激烈的讨论后,他们最终一致决定要回归祖姓,于是,将近有600多位吴家子弟一起找到当地政府要求修改姓氏。

此事一经发出立刻吸引了媒体的关注,甚至还有专家前来调查那块牌位的真实性。

最后,在专家的认定下,那块牌位的确是真货,吴家人确实是张士诚的后代。

确认真相后,在政府的大力帮助下,吴家集体改回了姓氏,做到了真正的认祖归宗。

结语

在吴家人的大力努力之下,他们终于改回了自己的祖姓,可喜可贺。

对我们大多数中国人来说,姓氏承载着对祖先的敬仰和对家族的情感。

正是因为有着姓氏的存在,一些家族成员才能紧紧联系在一起,传承百年,源远流长。

参考文献:

张士诚百度百科

《不见于正史的“洪武赶散”,背后隐藏着怎样的历史真相?》,紫牛新闻,2021-08-31

《己亥年张氏祭祖大典:逾5000名海内外张氏后裔聚首清河》,中国新闻网,2019-05-28